データベースのマイグレーションでdownメソッドを書いていますか?

多くの開発者が「念のため」downメソッドを実装します。

でも、本番環境でそれを実行したことはありますか?

おそらくないでしょう。

最近のWeb開発コミュニティでは、この慣習に疑問を投げかける声が増えています。

実際の開発現場の経験から、downマイグレーションの必要性について考えてみましょう。

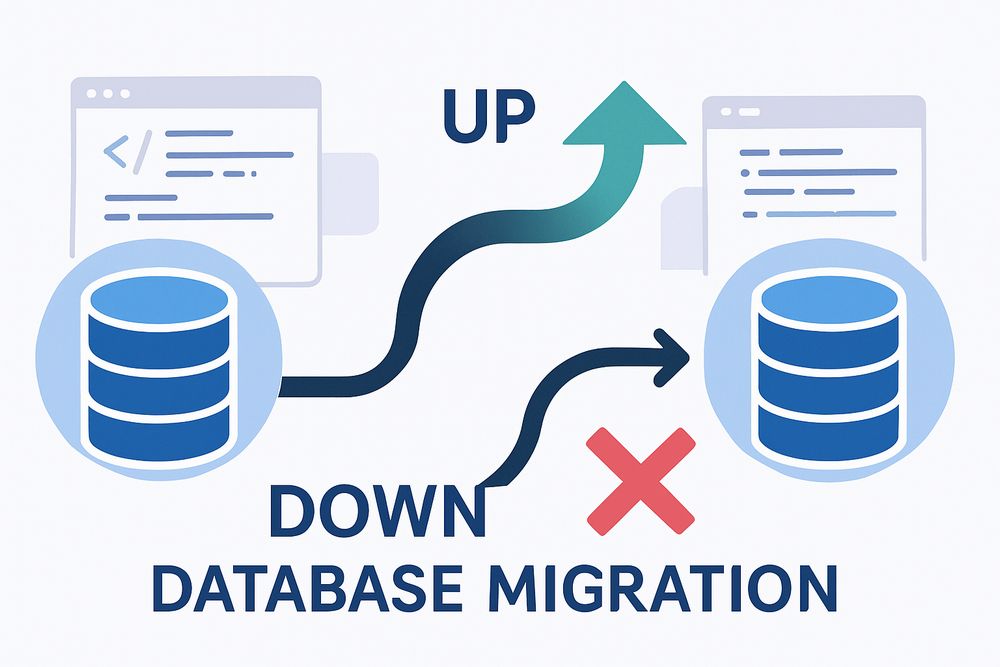

downマイグレーションの理想と現実

理論上、downマイグレーションは素晴らしいアイデアです。

何か問題が起きたら、さっと元の状態に戻せる。

シンプルで安全な仕組みに見えます。

しかし現実は違います。

あるチームは2015年から993個のマイグレーションを実行してきました。

その間、本番環境でdownマイグレーションを実行した回数はゼロです。

これは特殊な例ではありません。

多くの開発チームが同じ経験をしています。

なぜこうなるのでしょうか。

本番環境でdownマイグレーションが危険な理由

本番環境でテーブルを削除するマイグレーションを実行したとします。

その後、問題が発生してロールバックしたくなりました。

downマイグレーションでテーブルを復活させることはできます。

でも、削除されたデータは?

復元できません。

これが最大の問題です。

構造は戻せても、データは戻らない。

カラムの型を変更した場合も同じです。

VARCHAR(50)からVARCHAR(100)に拡張したとしましょう。

51文字以上のデータが入った後でロールバックすると、データの整合性が崩れます。

さらに別の問題もあります。

downマイグレーションを本番で使わないなら、そのコードは十分にテストされていない可能性が高い。

信頼できないコードを本番環境で実行するのは、新たなリスクを生むだけです。

前に進む戦略:新しいマイグレーションで修正する

では、本番環境で問題が起きたらどうするか?

答えはシンプルです。

新しいマイグレーションを作って修正する。

例えば、カラム名を間違えて変更してしまった場合:

# 間違ったマイグレーション(既に実行済み)

def up():

rename_column('users', 'email', 'emial') # タイポ!

# 修正用の新しいマイグレーション

def up():

rename_column('users', 'emial', 'email') # 正しい名前に戻す

この方法なら、変更履歴が明確に残ります。

誰が、いつ、何を変更したかが追跡できる。

これはデバッグや監査において重要な情報です。

開発環境では話が別

ここまでの話は本番環境についてです。

開発環境では状況が異なります。

開発中はブランチを頻繁に切り替えます。

機能Aのブランチで新しいテーブルを追加したとしましょう。

その後、バグ修正のために機能Bのブランチに切り替える必要が出てきました。

問題は、機能Bのコードは新しいテーブルを知らないことです。

そのため、エラーが発生します。

このとき、downマイグレーションがあれば簡単に解決できます:

# ブランチAからBに切り替える前 php artisan migrate:rollback git checkout feature-b php artisan migrate

開発環境でdownマイグレーションを使うメリットは他にもあります。

PRレビュー中にマイグレーションの修正が必要になることがあります。

このとき、新しいマイグレーションを追加するより、既存のものを修正する方がクリーンです。

downマイグレーションがあれば、ロールバックして修正し、再度実行できます。

実践的なアプローチ

多くのチームが採用している実践的なアプローチを紹介します。

開発環境の方針:

- downマイグレーションを書いて活用する

- ブランチ切り替えやマイグレーションの修正に使う

- テストやレビューの過程で何度でも実行できる

本番環境の方針:

- downマイグレーションは実行しない

- 問題があれば新しいマイグレーションで修正する

- 「Up Migrations Only」ポリシーを徹底する

このアプローチを採用する場合、チーム内でルールを明確にすることが重要です。

例えば、mainブランチにマージされたマイグレーションは絶対に編集しない。

これは鉄則です。

また、本番環境でのdownマイグレーション実行を技術的に制限することも検討すべきでしょう。

downマイグレーションを書く別の理由

興味深い視点があります。

downマイグレーションを書くこと自体に価値があるという考え方です。

downマイグレーションを書くとき、現在のデータベース構造を理解する必要があります。

なぜこの変更が必要なのか。

元の状態は何だったのか。

この思考プロセスが、より良いマイグレーションの設計につながるのです。

例えば、インデックスを変更するマイグレーションを書くとき:

def up():

drop_index('orders', 'idx_old_status')

add_index('orders', ['status', 'created_at'], name='idx_status_date')

def down():

drop_index('orders', 'idx_status_date')

add_index('orders', ['status'], name='idx_old_status')

downメソッドを書くことで、変更の意図が明確になります。

「なぜ古いインデックスでは不十分だったのか」が記録として残る。

これは将来のメンテナンスで役立つドキュメントになります。

大規模プロジェクトの現実

30年の歴史を持つシステムで働くエンジニアの話があります。

500以上のテーブル。

数千のマイグレーション。

こんな環境では、データベースを最初から作り直すのに5分以上かかります。

このような環境では、開発者は実用的な選択をします。

開発環境ではdownマイグレーションを活用してブランチを切り替える。

効率的に作業を進めるためです。

でも本番環境では、決して実行しない。

リスクが大きすぎるからです。

データの損失。

予期しない副作用。

これらのリスクを考えると、新しいマイグレーションで前に進む方が安全です。

ライブラリ開発者への注意点

オープンソースのライブラリを開発している場合、話は少し変わります。

利用者は様々な開発スタイルを持っています。

downマイグレーションを期待する開発者もいるでしょう。

特にLaravelのようなフレームワークでは、downメソッドの実装が標準的な慣習となっています。

ライブラリがdownマイグレーションを提供しない場合、利用者に問題を引き起こす可能性があります。

実際、Laravel Media Libraryでこの問題に遭遇した開発者の報告があります。

社内プロジェクトなら、チームの方針で決められます。

でもライブラリは違う。利用者の期待に応える必要があるのです。

まとめ

downマイグレーションは完璧な解決策ではありません。

開発環境では便利なツールとして活用できます。

ブランチの切り替えが楽になる。

マイグレーションの修正も簡単です。

でも本番環境では話が違います。

データの損失リスク。

不十分なテスト。

複雑な依存関係。

これらを考慮すると、新しいマイグレーションで前に進む方が安全です。

重要なのは、チームで方針を決めること。

そして、その方針を全員が理解していること。

「念のため」でdownマイグレーションを書くのではなく、明確な目的を持って判断しましょう。

開発効率と本番環境の安全性。両方のバランスを取ることが大切です。