ウィトゲンシュタインの階層構造と現代AI

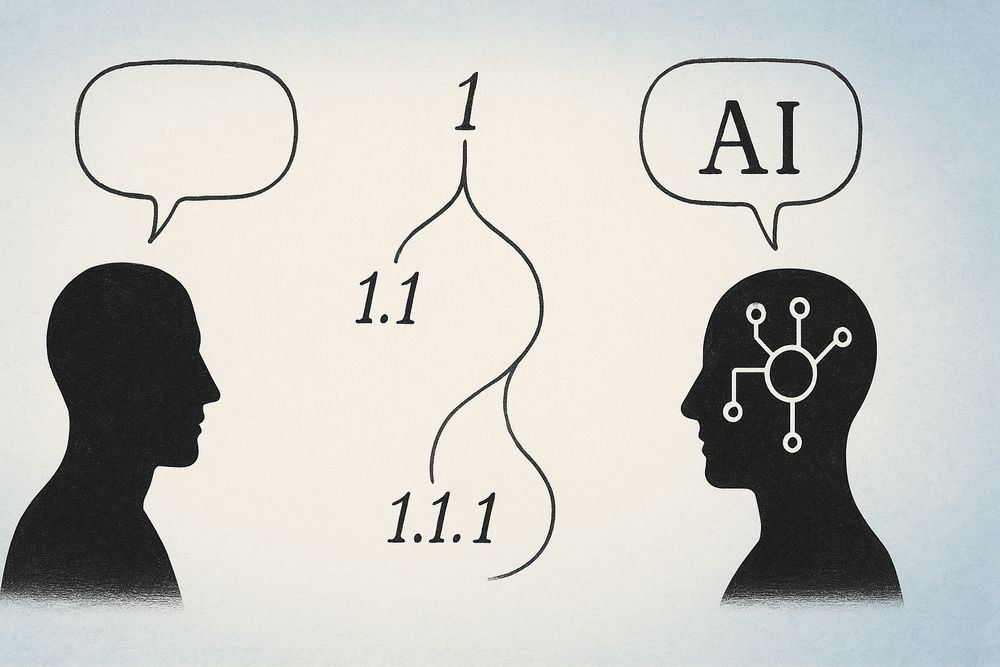

哲学者ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインの「論理哲学論考」で使われた階層的な番号構造を覚えていますか?

彼は複雑な思考を「1」「1.1」「1.1.1」のように整理しました。

この構造がAIとの対話に新たな可能性を開くかもしれません。

最近、Redditで興味深い投稿を見つけました。

ある投稿者がこの階層構造をAIプロンプトに応用する手法を提案したのです。

この投稿は「Tractatus Prompticus(論考的プロンプト)」と名付けられました。

そして、この提案は多くの議論を呼びました。

階層構造プロンプトの基本

ウィトゲンシュタインの階層構造は以下のようなものです:

1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.1.1

この構造では、各番号が前の番号を詳細化します。

番号が細かくなるほど、より具体的な内容になります。

この考え方をAIプロンプトに応用できます。

指示を論理的に階層化するのです。

例えば:

1. 京都への2泊3日旅行計画を作成する

1.1 1日目の観光スポットを選定する

1.1.1 午前中に訪れるべき場所を提案する

1.1.1.1 各スポット間の移動手段を示す

入力と出力、どちらに効果的か

実は、この構造はプロンプト(入力)よりも、AIの回答(出力)の方が効果的かもしれません。

プロンプトでこの構造を使うと、質問の論理構造を考える必要があります。

これは少し手間がかかります。一方、AIにこの構造で回答してもらうと、情報が整理され理解しやすくなります。

例えば、健康的な生活習慣について質問すると、AIは次のように回答できます:

1. 健康的な生活習慣は三つの柱から成り立つ

1.1 適切な栄養摂取が健康の基盤である

1.1.1 一日三食バランスよく食べることが重要だ

1.2 定期的な運動は身体機能を維持向上させる

1.3 十分な睡眠と休息が不可欠である

AIに階層構造で回答してもらうには、このような簡潔なプロンプトを試してみましょう:

[質問内容] 回答はウィトゲンシュタインの「論理哲学論考」の番号体系を用いて構造化してください。

批判と価値

このアプローチには「単なる箇条書きではないか」という批判もあります。

確かに形式的には似ています。

しかし、この構造には特別な価値があるのです。

普通の箇条書きと違い、ウィトゲンシュタインの階層構造は論理的な関連性を明示します。

各階層は前の階層から論理的に導かれます。

そして、全体像と詳細のバランスを取ります。

この構造を使えば、複雑な情報でも整理された形で理解できるようになります。

特に複数の概念が絡み合う問題に効果的です。

また、段階的に深く掘り下げたい場合にも役立ちます。

実践的な応用例

この構造は様々な場面で活用できます。例えば:

学習計画の作成:

1. プログラミング学習の3ヶ月計画

1.1 基礎知識の習得(1ヶ月目)

1.1.1 週5日、毎日30分の学習習慣を確立する

企画書の構造化:

1. 新製品コンセプト

1.1 ターゲット顧客像

1.1.1 解決する顧客の悩み

問題解決の手順:

1. システム障害の原因分析

1.1 発生状況の詳細確認

1.1.1 エラーログの収集と分析

まとめ

ウィトゲンシュタインの階層構造をAIプロンプトに応用する「Tractatus Prompticus」は、単なる箇条書きを超えた可能性を秘めています。

特にAIからの回答を構造化する方法として有効です。

この構造を使うことで、複雑な情報を論理的に整理できます。

そして、AIとのコミュニケーションがより効果的になります。

ぜひ試してみてください。

思想と技術が交わるこの手法は、AIとの対話に新たな次元をもたらすかもしれません。

あなたも自分なりの「論考的プロンプト」を開発してみませんか?